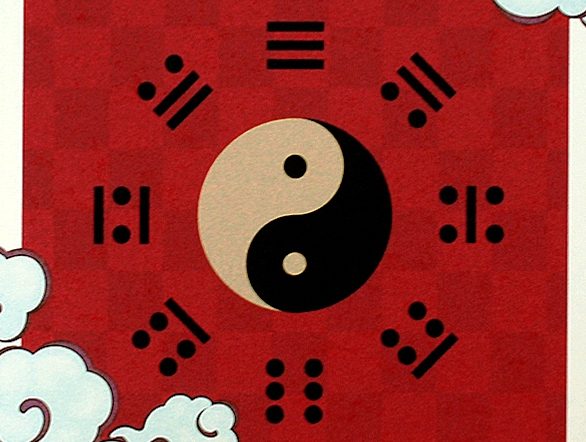

漢方の世界には

「陰陽」以外の

健康の”物差し”がいろいろあります。

まったくの新しい言葉ではなく

意味ある組み合わせなので

なんとなく漢字を眺めるだけでも

意味は分かってくるような気がしますね。

知識は積み重ねです!

ここで基本となる考え方や意味を

しっかり押さえておきましょう。

難しく考えなくとも

普段の生活でも使っている言葉や漢字なので

理解はしやすいかと思いますよ(^_-)-☆

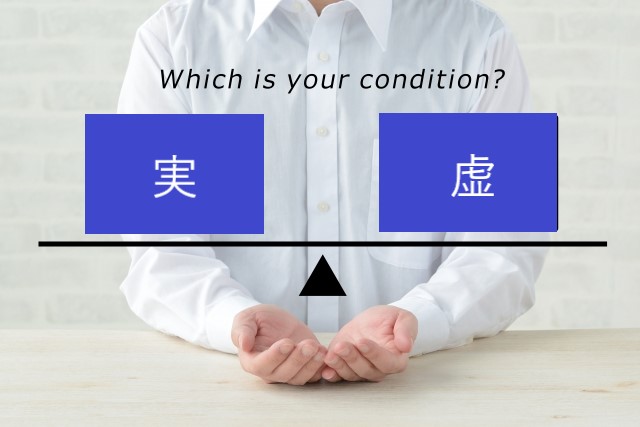

虚実・・・抵抗力の量的状態をみるもの

虚(きょ)

病気に対する力が低下して

身体が虚弱な反応や

身体の機能が低下している状態を表します。

一般的には

体力のない人がこの状態になりやすく

補う(元気をつける、温めるなど)ことが

治療になります。

実(じつ)

身体が病気に対して力強く反応するが

患部に強い痛みや腫れなど

身体にとって

不必要なものが充満した状態を表します。

一般的に体力のある人が

この状態になりやすく

瀉する(しゃする:下痢をさせる、冷ますなど)ことが

治療になります。

中庸(ちゅうよう)

実も虚も

ともに未病の状態ですが

「実」と「虚」の間を

「中庸」という概念のあるものもあります。

どちらにも偏らず

「中庸」が最も理想的な状態だと言われています。

表裏・・・病気の位置を表すもの

表(ひょう)

身体の表面をいい

指でつまめる部位です。

病気が主として「表」にあるものを

「表証(ひょうしょう)」といいます。

裏(り)

身体の内部

すなわち内腔部をいいます。

病気が主として「裏」にあるものを

「裏証(りしょう)」といいます。

半表半裏(はんぴょうはんり)

表と裏の間を

半表半裏(はんぴょうはんり)といい

胸膈や肝臓など

横隔膜周辺領域(呼吸器から上部消化器)を示します。

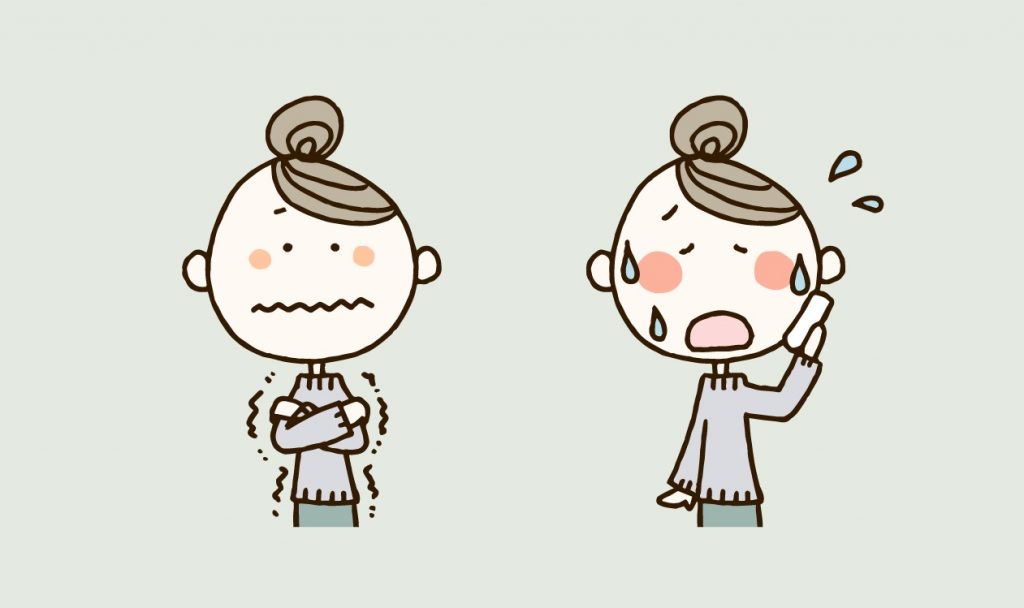

寒熱・・・寒熱は病気の性質をみるもの

寒(かん)

「さむい」「冷える」などの

病気の寒冷傾向の状態をいいます。

・全身や手足の冷え

・冷感

・冷えによる痛み など

自覚的に冷えや

他覚的に触って冷たく感じる場合をいいます。

体温計で体温の上昇があっても

自覚的にも他覚的にも熱感がなければ

これを「寒」と判断します。

熱(ねつ)

「あつい」「のぼせる」などの

病気の熱性傾向の状態をいいます。

「寒」同様

自覚的にも他覚的に熱感があるものを

「熱」とします。

https://aih-net.com/kanpo/user/knowledge/kyojitsu.html 飯塚病院 漢方の基礎知識

https://www.kotaro.co.jp/kampo/kiso/kampo_kouza.html 小太郎製薬 漢方講座

https://kampo-ikai.jp/towa/basic3/ 日本臨床漢方医会 漢方とは-漢方の基礎知識-