現代の生活においても

「ツボ」という言葉は、

耳慣れた言葉ですね。

「急な頭痛は、ここを押すとイイですよ」

「冷え性の方は、

このツボを1日3回

気持ちよい強さで押しましょう。

改善していきますよ」 などなど

情報番組や雑誌の特集においても

セルフケアの方法のひとつとして

「ツボ押し」の情報が

たくさん溢れています。

私も整膚師という仕事もしているので

ツボについては

とても興味があります!

私が通っていた整膚学園では、

以前、

ツボや経絡と言われる

中医学の知識を

たくさん学んでいたそうですが

整膚の技術の特徴である

「点ではなく面での施術」という観点から、

「ツボ」の「点での施術」の知識を

勉強しなくなってしまいました。

けれども、昔

経絡やツボの勉強をされていた

私の先生たちは

ツボや経絡を活用した

施術の効果を大変実感されており

「勉強しておくと施術者人生においても

大きな財産になるよ」

とよくアドバイスを頂いたものです。

でもでも、

「ツボ」って

あまりにたくさんあり過ぎて

手を出しにくい…!(>_<)

「経絡」って

どんなつながりや意味があるのか

分かりづらい!!

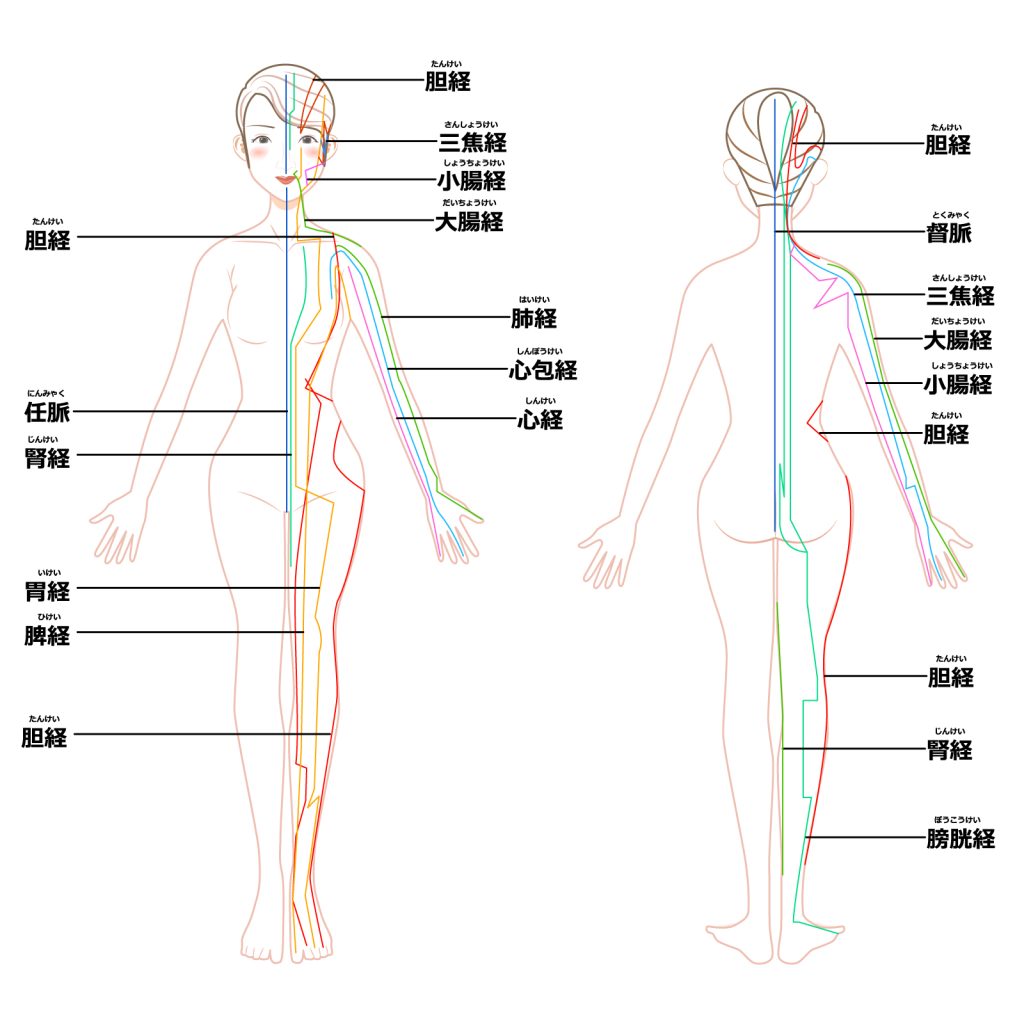

人体のイラストに

ポイントされたツボの多さや、

体中をかけ巡る

経絡の線の複雑さに

何度イヤになったことか💦

イヤだからと避けては通れない

大切な知識ですので、

少しずつ知識を重ねていくべく

腹を括ろうかと

決心いたしました!

今回のブログは決意表明!!

これから当面、

ツボと経絡について調べてまとめていきます。

長丁場になりそうですが

どうぞお付き合いくださいね♬

そもそも「ツボ」や「経絡」とは?

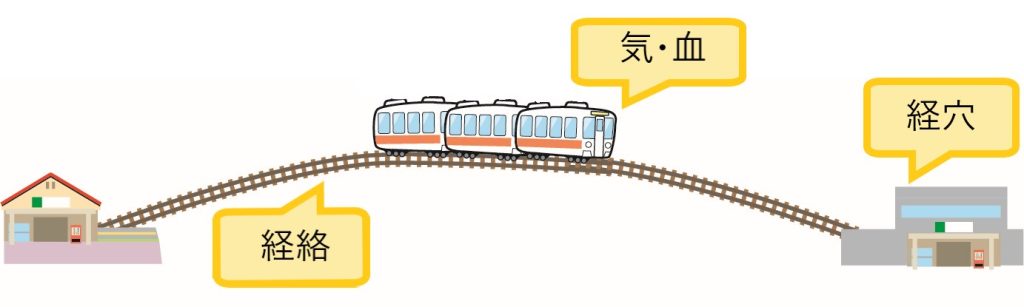

「経絡(けいらく)」

「経絡」とは

「気」と「血」の通り道のことです。

身体の内である「五臓六腑」と、

外側の「頭・体幹・四肢・体表」を結んでいます。

「経絡」が

身体の内部と

外部を繋いでいるのです。

「気」と「血」は「経絡」を通り、

臓腑や筋肉や皮膚などに

栄養を与え

機能を調節しています。

そのため、臓腑に変調が現れると

その反応が経絡上に

現れるようになります。

「ツボ(経穴)」

正式名称を「経穴(けいけつ)」といいます。

経穴の数は

時代や国によって異なっていましたが

現在はWHO(世界保健機構)によって

361個に定められています。

「ツボ(経穴)」と「経絡」の関係

「経穴」とは、

全身を巡る「経絡」の

要所要所に位置する駅のような存在です。

不調の際は、

これらが滞る場所でもあります。

経穴の存在している場所を

鍼で刺したり

お灸で温めたりすると

その刺激は

経穴から経絡に伝わり、

経絡が通過している

臓腑や組織に伝わります。

逆に経絡の流れが滞ったり、

臓腑に不調がある場合は

その不調は経穴に反映され

しこりや腫れが現れることがあります。

経穴は

体内の不調が現れるポイントでありますが

同時に、

その不調を治療するポイントでもあります。

さらに全身を巡る経絡上に

位置するツボを精細にたどっていくことで、

原因となる

不調に行きつくというのが

漢方の考え方となっています。

「漢方の基礎講座」 谷口ももよ監修 成美堂出版

「プロが教える東洋医学のすべてがわかる本」 平馬直樹 ナツメ社

「図解 東洋医学のしくみと治療法が分かる本」丁宗鐡 ナツメ社