もう何度も言ったよね!

どうして同じことを繰り返すの?

子育てをしていると

こんな言葉が

思わず口から出てしまうことは

ありませんか?

靴をそろえない

宿題を後回しにする

兄弟をつい叩いてしまう…

どんなに叱っても

また同じことを繰り返されると

親としては

「聞いてないの?」

「わざとなの?」

とイライラしてしまいますよね。

でも、実は

“叱っても直らない”のには

理由があるのです。

子どもが繰り返すのは「分かっていないから」ではない

多くの親は

「分かっていないから、できない」

と考えがちです。

しかし実際には

子どもは親の言葉を

理解していることが多いのです。

それでも繰り返してしまうのは――

まだ習慣になっていないから

衝動をコントロールする力が

未発達だから

関わってほしい気持ちのサインだから

といった理由が

隠れていることがあります。

例えば、

兄弟を叩いてしまうのは

「手を出してはいけない」

と知っていても、

気持ちの高ぶりを抑える力が

未熟なために

つい行動が先に出てしまうのです。

大人でもイライラして

つい余計な一言を言ってしまうことが

ありますよね。

それと同じで、

子どもにとっては

“わかっていてもできない”ことが

たくさんあるのです。

実例① 靴を脱ぎっぱなしにする

靴はそろえてって何度も言ったよね!

玄関に

脱ぎっぱなしの靴を見るたびに

つい叱ってしまうお母さん。

でも、子どもにしてみれば

「家に帰れた安心感」

で頭がいっぱいで

靴をそろえることが

後回しになっているだけかもしれません。

このときの対応ポイントは

また出しっぱなし!

と叱るのではなく

靴をそろえてくれると玄関が気持ちいいね♪

と伝えること。

さらに、

そろえられたときには

そろえてくれて助かるよ

と笑顔で言う。

叱られるよりも

“認められる”体験の方が

習慣づく力になります。

実例② 宿題を後回しにする

「早くやりなさい!」

「まだゲームしているの!」

つい言いたくなっちゃう宿題問題。

でも、子どもにとって

「遊びたい気持ち」と

「やらなきゃいけない気持ち」がぶつかって

行動に移せないこともよくあります。

この場合は

まず気持ちを受け止めてみましょう。

遊びたい気持ち、よくわかるよ

と一度共感してから

じゃあ、遊ぶ前に10分だけやってみようか

と小さなステップを提案すると

子どもは動きやすくなります。

実例③ 兄弟を叩いてしまう

兄が弟のおもちゃを取った。

弟は泣き叫び

兄はイライラして手が出てしまった…

こんな場面

日常的にあるのではないでしょうか。

叱りたくなるのが当然ですが

ここで大切なのは

「行動だけでなく気持ちにも目を向ける」

ことです。

おもちゃを取られてイヤだったんだね

と気持ちを言葉にしたうえで、

でも、叩くのは危ないからやめよう

言葉で伝えてみようか

と伝える。

気持ちを認めてもらえた子どもは安心し

少しずつ

「言葉で表現する」練習ができるようになります。

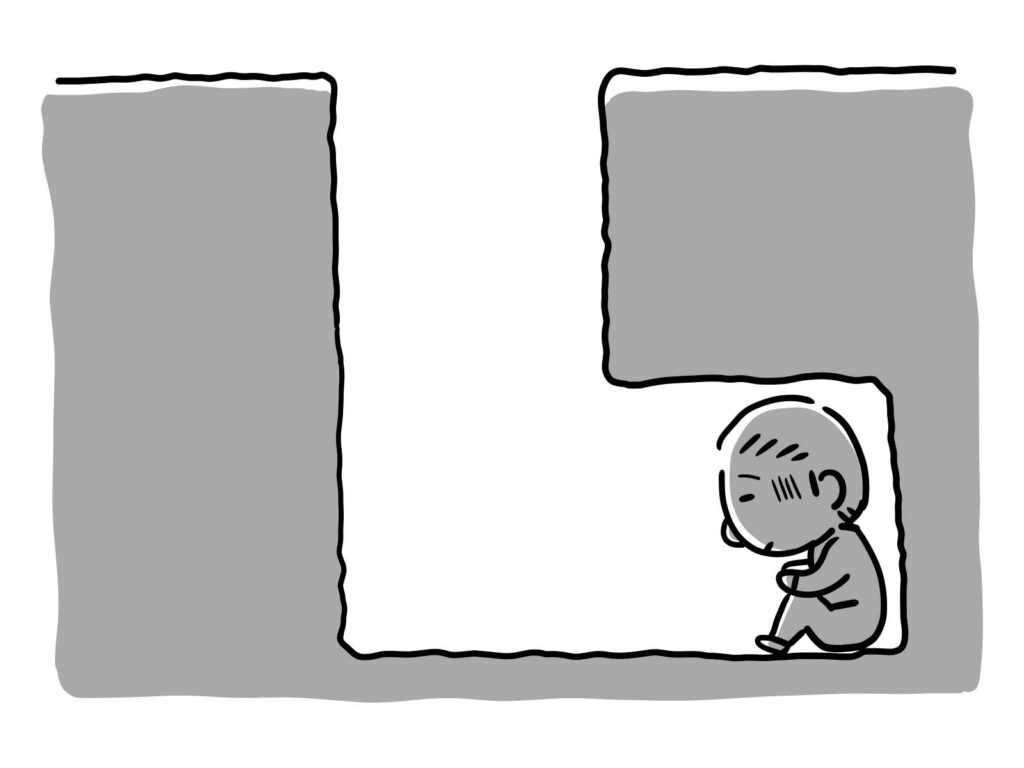

叱ることで起こる子どもの気持ち

繰り返す行動に何度も叱っていると

子どもはどう感じるのでしょうか。

「どうせ自分はダメなんだ」

「また怒られた…」

「お母さん(お父さん)は

ぼくのこと嫌いなのかな」

そんなふうに、

自分自身の価値を

疑う気持ちに結びつきやすくなります。

特に小さい子は

「行動」と

「存在価値」を

切り離して考えるのが難しいため

「叱られる=自分は愛されていない」と

受け取ってしまうこともあるのです。

叱ることが悪いわけではありません。

危険を避けるため

社会のルールを守るために

必要な場面ももちろんあります。

ただ、

「叱ること」が繰り返されると

子どもの中には

「どうせ無理」

「やってもできない」という

あきらめが芽生えやすくなるのです。

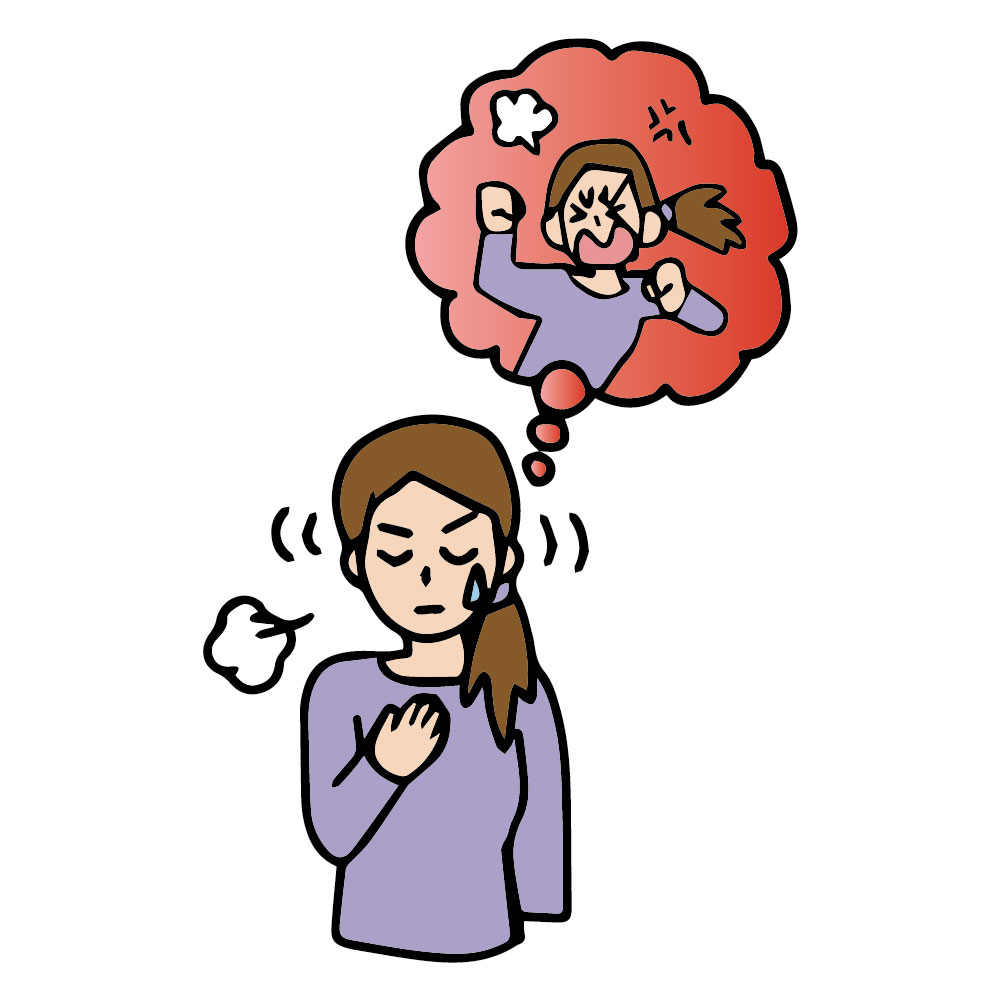

親が叱りつけたくなる気持ちをどう扱うか

親だって人間ですから

イライラするのは自然なこと。

むしろ

「叱りたくなる気持ち」を

押し殺そうとするほうが

苦しくなります。

大切なのは、

その気持ちに気づいて

受け止めることです。

「私は今、同じことを

繰り返されて腹が立っている」

「何度言っても伝わらないことに

無力感を感じている」

そんなふうに

自分の気持ちを言葉にしてみるだけで

不思議と冷静さが戻ってきます。

その上で、

すぐに叱るのではなく

「どう関わるか」を

一呼吸おいて考えられると

子どもとの関係もぐっと変わっていきます。

子どもへの対応方法

では、叱っても直らない行動に

どう向き合えばよいのでしょうか。

やってほしい行動」を具体的に伝える

「ちゃんとしなさい」ではなく

「靴をそろえてね」と

行動を具体的に伝えることが

効果的です。

子どもは抽象的な言葉より

目に見える行動で示されると

理解しやすくなります。

「できた瞬間」を逃さず認める

人は注意されたことよりも

認められたことを繰り返します。

子どもがたとえ一度でもできたときに

「靴をそろえてくれたんだね!助かるよ」

と伝えることで

「またやろう!」

と思えるのです。

気持ちに共感してから伝える

「まだ遊びたい気持ちがあるんだね。

でも宿題も必要だよ」

と、まず気持ちに寄り添ってから

行動を促すと

子どもは受け止めてもらえた安心感の中で

動きやすくなります。

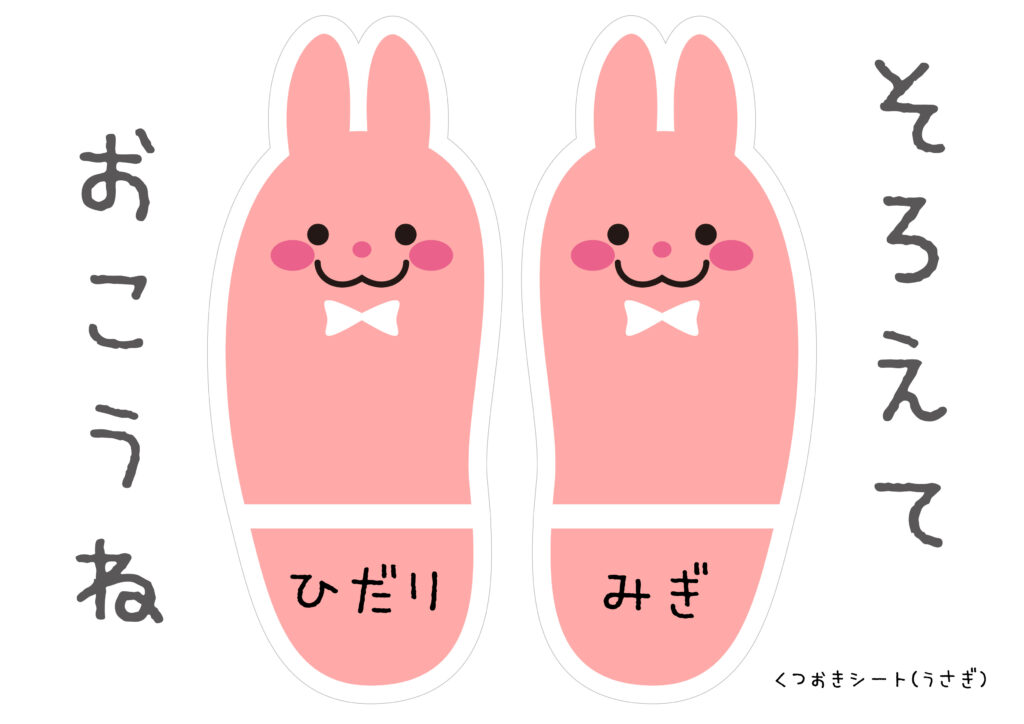

環境を工夫する

「つい忘れてしまう」ことが続く場合は

叱るよりも環境の工夫が有効です。

ランドセル置き場を決める

靴の位置にシールを貼るなど

子どもが自然と

行動できる仕組みを作ってあげると

親も子もラクになります。

子どもはどう変化していくのか

親が叱る回数を減らし

認める関わりを増やしていくと

子どもは少しずつ変化していきます。

・「できた!」という達成感が増える

・「やればできる」という自信が育つ

・「自分は大切にされている」と感じられる

自分の行動を振り返り

調整できる力が育っていく

最初は小さな一歩かもしれません。

でも、その積み重ねが

やがて大きな

自己肯定感につながっていきます。

まとめ

子どもが同じことを繰り返すのは

「分かっていない」からではなく

未熟さや習慣化の難しさ

関わってほしい気持ちが

背景にあることが多いのです。

何度も叱っても直らないのは

親の伝え方が足りないのではなく

「叱る」だけでは

変化が生まれにくいから。

・親自身がイライラを受け止めつつ、具体的に伝える

・できた瞬間を認める

・気持ちに共感する

・環境を整える

こうした工夫を取り入れることで

子どもは少しずつ変わっていきます。

叱ってばかりの毎日から

「できたね」「ありがとう」と

笑顔で伝えられる毎日へ。

その積み重ねが

子どもの未来を大きく支えていくのです。