季節が夏から秋へ移り変わる頃

「なんとなくだるい」

「気持ちが落ち込む」

「生理周期が乱れる」

といった不調を感じる方が

少なくありません。

実はその背景には

ホルモンバランスの乱れが

関係していることがあります。

特に女性は、

自律神経とホルモンが

密接に関わっているため

季節の変化に

敏感に反応しやすいのです。

今回は、夏から秋にかけて

ホルモンバランスが崩れやすい原因と

それに伴う症状

さらに薬膳や生活習慣を通じて

整える方法をご紹介します。

なぜ夏から秋はホルモンバランスが乱れるの?

1. 気温・湿度の急変

夏の暑さに慣れていた体が

朝晩の涼しさにさらされると

自律神経は

体温調節のためフル稼働します。

自律神経の乱れは

そのままホルモン分泌の乱れに

つながりやすいのです。

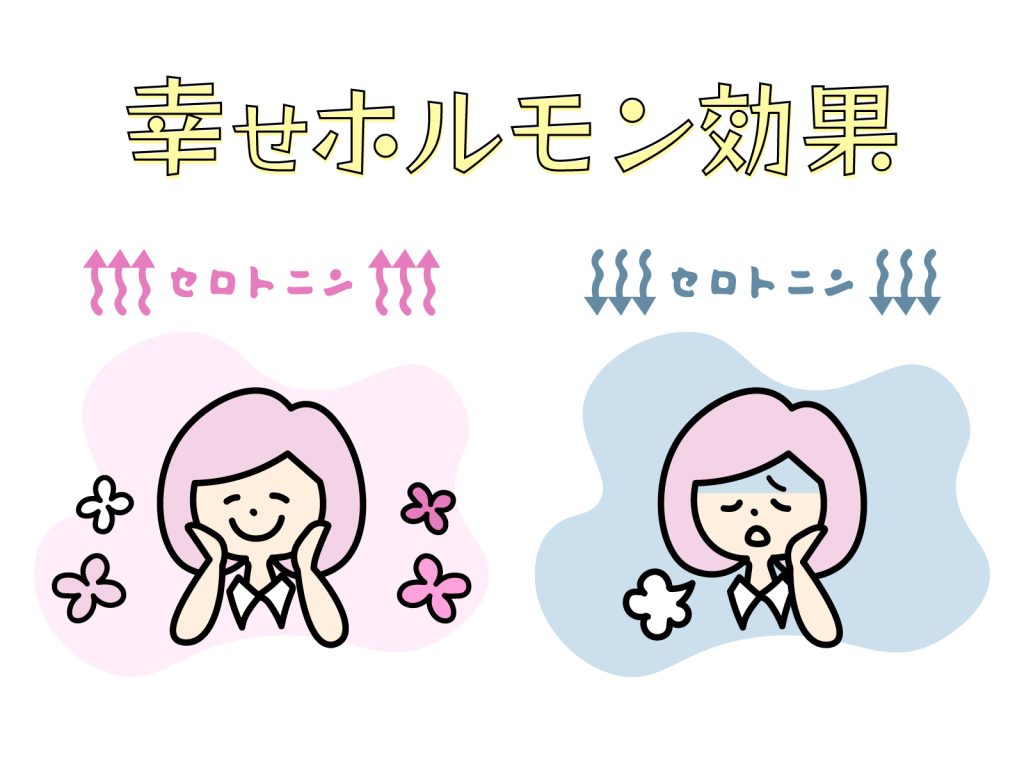

2. 日照時間の減少

秋は日が短くなり

セロトニン(幸せホルモン)の分泌が

減ります。

その結果、

気分の落ち込みや

不眠が起こりやすくなります。

セロトニンは

「幸せホルモン」とも呼ばれる

神経伝達物質で

心と体のバランスに深く関わっています。

気分を安定させる

ストレスを和らげる

睡眠ホルモン(メラトニン)の材料になる

といった役割を持ちます。

しかし秋は日照時間が短くなるため

セロトニンの分泌が減少し

気持ちが沈みやすくなったり

眠りが浅くなったりするのです。

3. 夏の疲れの持ち越し

冷房による冷え

冷たい飲み物の摂りすぎ

寝不足など

夏に蓄積したダメージは

秋まで尾を引きます。

これがホルモン系や

免疫系に負担をかけ

バランスを崩す一因になります。

4. 食欲・睡眠リズムの変化

秋になると食欲が増す一方

胃腸が弱っていると消化が追いつかず

不調につながります。

睡眠リズムが乱れると

ホルモン分泌のリズムも

狂いやすくなります。

ホルモンバランスの乱れで起こりやすい症状

・生理周期の乱れ、経血量の変化

・頭痛や肩こり、冷え

・胃腸の不快感(便秘や下痢)

・疲労感が抜けない

・気分の落ち込み、イライラ、集中力低下

・睡眠の質が悪くなる

・肌荒れや抜け毛が増える

こうした症状が重なると

「私、どこか悪いのかな?」

と不安になりますが

まずは季節の影響を

受けやすい時期だと知ることが

安心につながります。

薬膳で整えるヒント💡

薬膳では

「季節に合わせて体を調える」

ことを大切に考えます。

夏から秋への時期には

以下のポイントを意識すると良いですよ✨

夏の疲れを癒す食材

体にこもった余分な熱や湿気を取り除く

秋に向けて潤いを与える食材

肺や喉を潤し、乾燥から守る

胃腸を整えながら、呼吸器系を助ける

自律神経を整える食材

腎を補い、ホルモンバランスを支える

心を安定させ、疲れを癒す

👉 例えば

「黒豆と栗のお粥」や

「黒ごま入りのおにぎり」

小腹がすいたときに

「なつめやクルミ」を

おやつ代わりにするなど

シンプルな薬膳レシピで

取り入れるのもおすすめですよ。

生活習慣でできるセルフケア

朝の光を浴びる

日照時間が減る秋こそ

朝日をしっかり浴びることが大切。

体内時計が整い

セロトニンの分泌も促されます。

冷え対策

薄手の羽織りや腹巻きで

「お腹・腰・首」を

冷やさないようにしましょう。

冷えはホルモンバランスを

大きく乱します。

睡眠の質を高める

寝る前のスマホ使用を控え

白湯やハーブティーで

体をリラックスさせましょう。

深呼吸や軽い運動

ヨガやウォーキングなど

呼吸を意識した運動は

自律神経を整える助けになります。

通勤や買い物の途中で

リズムよく歩くことを意識すると

いった小さな工夫が

毎日のセロトニン分泌を

後押ししてくれます。

まとめ&おわりに

夏から秋への季節の変わり目は

・気候の急変

・日照時間の減少

・夏の疲れの持ち越し

・食欲・睡眠リズムの乱れ

が重なり

自律神経と

ホルモンのバランスが崩れやすくなります。

その結果、

生理不順や気分の落ち込み

肌荒れなど

心身にさまざまなサインが現れます。

そんな時こそ、

薬膳の考えを取り入れて

「夏の疲れを癒し

秋に必要な潤いを補う」食材を

意識しましょう。

そして

・朝の光を浴びる

・冷えを防ぐ

・睡眠を整える

といった

生活習慣の工夫も

合わせて実践することで

季節の変わり目を心地よく過ごせます。

心と体の声に耳を傾け

自然のリズムに寄り添いながら

生活することが

秋を健やかに迎える秘訣です🍁