春の訪れとともに

山の恵みが芽吹き始める

季節がやってきました🌿

柔らかな日差しに誘われて

顔を出すふきのとうやタラの芽、こごみ、わらび…

そのひとつひとつが

春の息吹を感じさせてくれますね。

これらの山菜は、

ただ旬を味わうだけでなく

薬膳の知恵を取り入れた食養生にも

ぴったりです。

山菜には

独特のほろ苦さがありますが

この苦味が

春にぴったりな理由をご存じでしょうか?

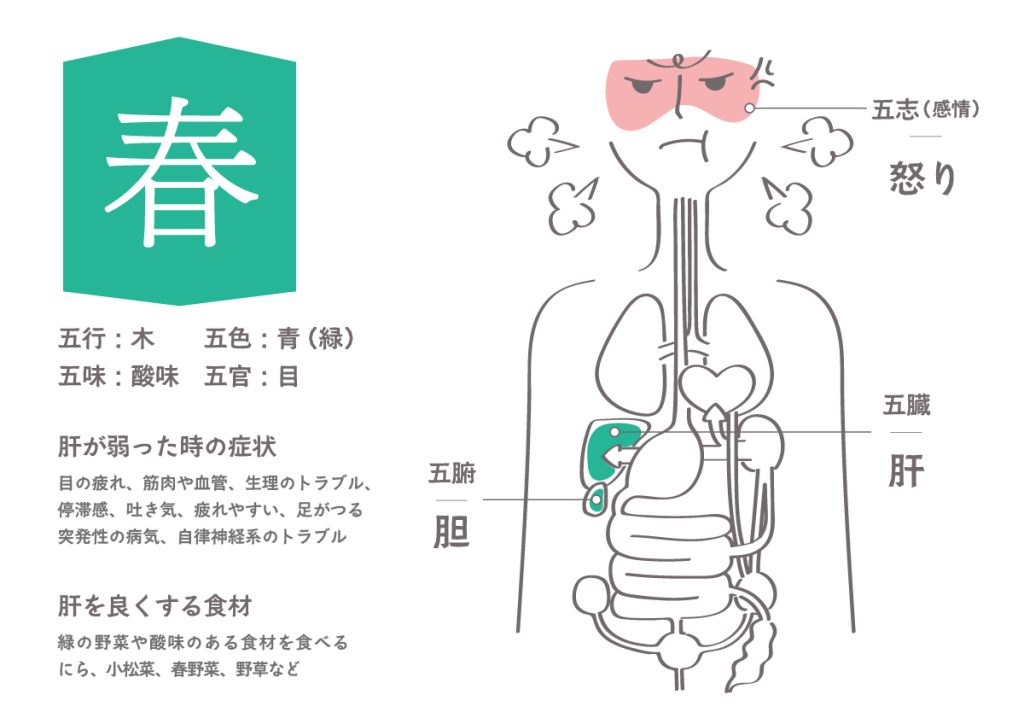

「肝」は体内の解毒を担う臓器でもあり

春に摂取することで

冬の間に溜まった老廃物を排出し

体をスッキリと目覚めさせてくれるからです。

中医学では、

春は「肝」の働きが活発になる季節とされ

肝の気を整えることが

心身のバランスを保つ鍵とされています。

冬の間に溜まった老廃物を排出し

身体を目覚めさせる役割を果たす山菜たち✨

その個性豊かな味わいと効能を知れば

さらに春の食卓が楽しみになるはず。

ふきのとう、タラの芽、こごみ、わらび

それぞれの山菜が持つ

薬膳的なパワーに迫ってみましょう。

いろいろな「山菜」の薬膳的効果効能

それぞれの山菜には

それぞれの異なる効果が✨

味も、食感の違いも、効能も

山菜はいろいろと楽しむことができますね。

ふきのとう

【五味】苦味

【五性】寒性

解毒作用があり

肝の働きを助け

体内の余分な熱を冷ましてくれます。

春の始まりを告げる食材で

独特の苦味が特徴です。

天ぷらにすると外はカリッと

中はほろ苦さがふわっと広がります。

また、ふき味噌にして

ご飯のお供にすれば

春の香りを存分に楽しむことができます。

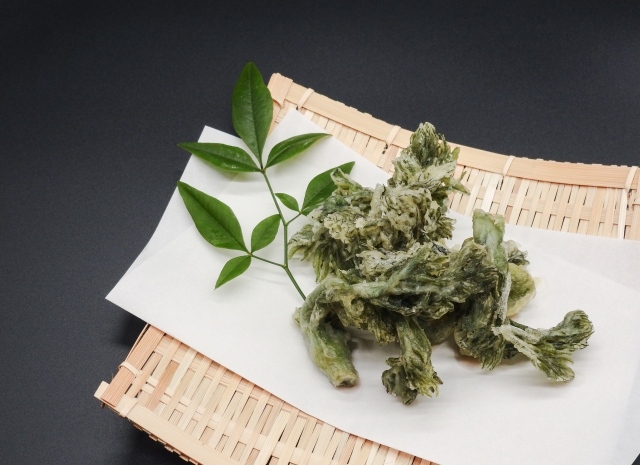

タラの芽

【五味】苦味

【五性】平性

気の巡りを促し

ストレス緩和に役立ちます。

タラの芽は「山菜の王様」とも呼ばれ

コクのある風味が魅力です。

おひたしや和え物

または軽く素揚げして塩を振るだけでも

春の息吹を感じられます。

新陳代謝を高め

冬の間に滞ったエネルギーの流れを

活性化してくれるでしょう。

わらび

【五味】甘味

【五性】涼性

利尿作用があり

体内の余分な水分を排出する働きがあります。

独特のぬめりが特徴で

アク抜きをしてから使います。

煮物や炒め物

あるいはシンプルにお浸しにすることで

春の訪れを味わえます。

水分代謝を促し

むくみ解消にも効果的です。

こごみ

【五味】甘味

【五性】平性

ビタミンが豊富で

腸内環境を整える効果が期待できます。

クセが少なく食べやすいのが特徴で

サッと茹でて胡麻和えや酢味噌和えにすると

栄養満点の一品に。

食物繊維も多く含まれており

整腸作用をサポートしてくれます。

🌿 簡単!春の山菜レシピ3選 🌿

地方によっても特色のある山菜レシピ🌿

おばあちゃんの時代から

脈々と受け継がれたおなじみの味が

手軽に食卓で楽しめますよ✨

風味豊かな春の味覚を

楽しみたいですね

ふきのとうのふき味噌

材料:ふきのとう 5〜6個

味噌 大さじ2

みりん 大さじ1

砂糖 小さじ1

1.ふきのとうはサッと茹でて冷水に取り

アクを抜いてから細かく刻みます。

2.フライパンに味噌、みりん、砂糖を入れて

弱火で練り、

刻んだふきのとうを加えて炒め合わせれば完成。

タラの芽の天ぷら

材料:タラの芽 10本

薄力粉 1/2カップ

冷水 1/2カップ

塩 適量

揚げ油 適量

1.タラの芽は根元を少し切り落とし

薄力粉(分量外)を軽くまぶしておきます。

2.冷水と薄力粉を

さっくり混ぜた衣にくぐらせ

180℃の油でカラッと揚げます。

塩を振って召し上がれ🧂

こごみの胡麻和え

材料:こごみ 1束

白すりごま 大さじ2

醤油 大さじ1

砂糖 小さじ1

1.こごみは軽く茹でて冷水に取り

水気を切ります。

2.すりごま、醤油、砂糖を混ぜ合わせた

タレで和えれば完成。

山菜を楽しむ際の注意点⚠️

アク抜きは丁寧に

わらびやふきのとうなどはアクが強いため

必ずアク抜きを行いましょう。

適切に処理しないと

胃腸への負担や

口の中の刺激が強くなります。

食べ過ぎに注意

山菜には体質によっては

刺激が強いものもあります。

適量を楽しむことが大切です。

採取時の注意

野生の山菜を自分で採取する際には

食用と有毒植物を見分ける知識が必要です。

安全なものだけを採るようにしましょう。

不安なものは

口に入れないようにしてくださいね。

まとめ&おわりに

山菜は、

それぞれが持つ

個性的な風味や効能を活かして

食卓に春の息吹を届けてくれる存在です。

自然の力を借りて

体の内側からリフレッシュしませんか?

旬の食材を味わうことで

季節の移ろいを感じながら

心身のバランスを整える。

これこそが薬膳の醍醐味✨

ぜひ、山菜を使った一品を取り入れて

春の薬膳を楽しんでみてくださいね。