「四季」でなく

「五季」(笑)

『春夏秋冬のほかに

季節があったのかしら???』

って思われるでしょう。

(私は思いました)

漢方の世界は

陰陽五行説の思想に従っているため

5つ目の季節があるのですよ(*’ω’*)

では、5つの「季節」を

一緒に学んでいきましょう!

5つの季節「五季」とは?

通常1年は

「春・夏・秋・冬」の四季に分かれていますが

漢方の世界では

陰陽五行に則して

「土用」と加えた五季に分類されています。

「土用の丑の日」として

夏だけのイメージが強いかもしれませんが

実は土用は年に4回

すべての季節の“変わり目”に

存在する特別な時期。

漢方ではこの土用を加えて

「五季(ごき)」とし

心と体のバランスを整える重要な期間として

位置づけています。

| 五季 | 二十四節気 | |

| 春 | 立春(りっしゅん)~清明(せいめい) | 2/4頃~4/5頃 |

| 春の土用 | 穀雨(こくう) | 4/20頃 |

| 夏 | 立夏(りっか)~小暑(しょうしょ) | 5/5頃~7/7頃 |

| 夏の土用 | 大暑(たいしょ) | 7/22頃 |

| 秋 | 立秋(りっしゅう)~寒露(かんろ) | 8/7頃~10/8頃 |

| 秋の土用 | 霜降(そうこう) | 10/23頃 |

| 冬 | 立冬(りっとう)~小寒(しょうかん) | 11/7頃~1/5頃 |

| 冬の土用 | 大寒(だいかん) | 1/20頃 |

「五季」に合わせた食養生

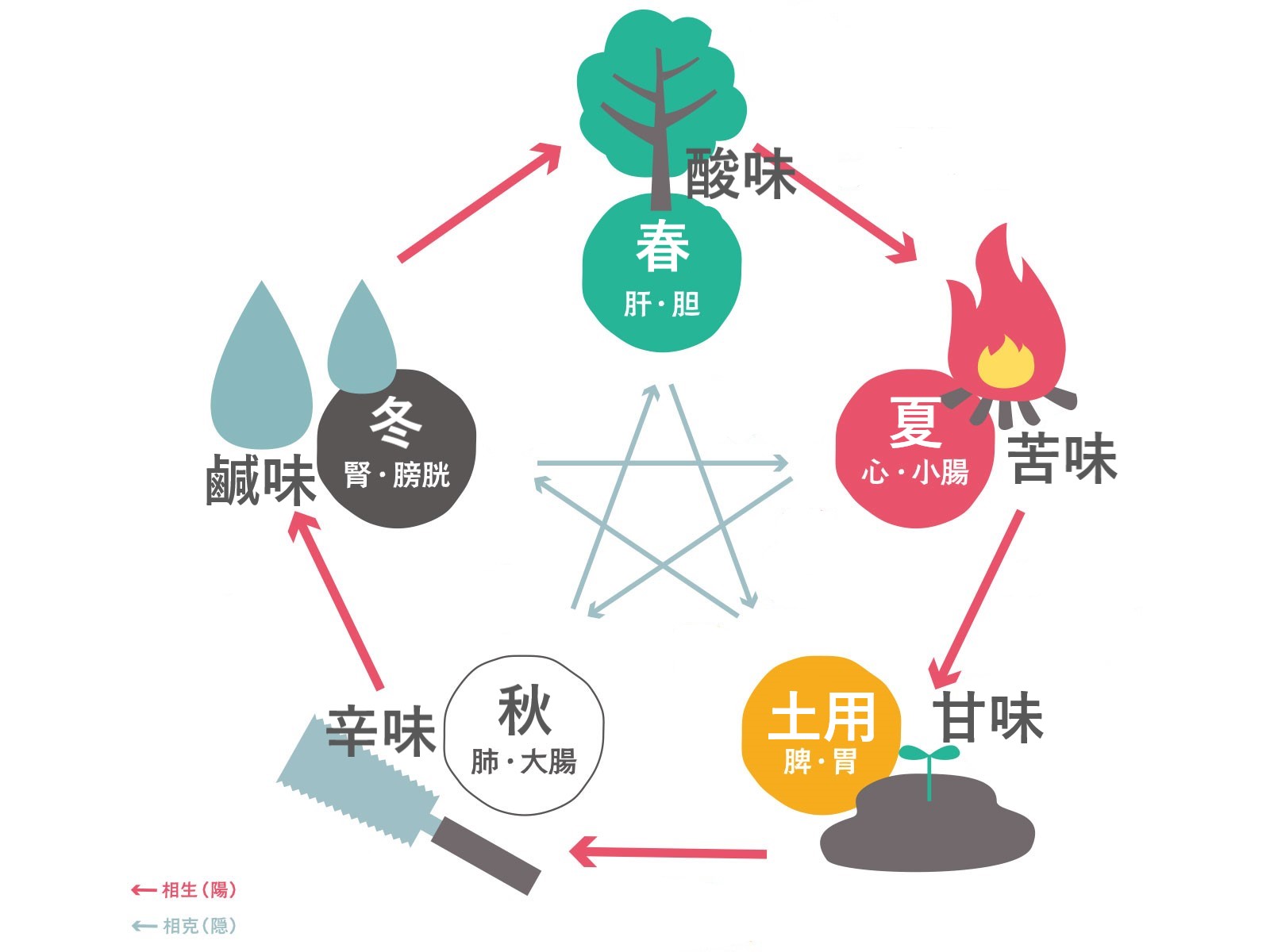

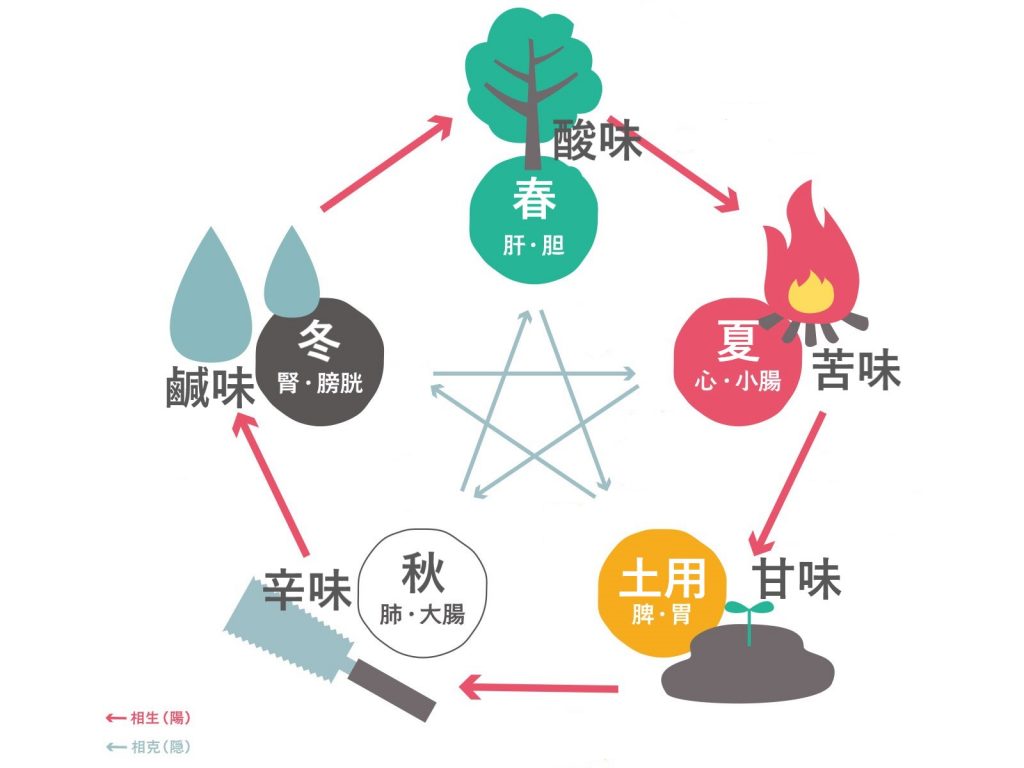

五臓の働きは、「五季」と関連しています。

上のイラストを例えにみていきましょう。

春は「肝」を傷めやすい季節で

適度な「酸味」を摂り

「肝」を養生し、

次の季節の臓腑である

「心」を養生します。

夏は「心」を傷めやすい季節で

適度な「苦味」を摂り

「心」を養生し、

次の季節の臓腑である

「肺」を養生します。

秋は「肺」を痛めやすい季節で

適度な「甘み」を摂り

「肺」を養生し、

次の季節の臓腑である

「腎」を養生します。

冬は「腎」を痛めやすい季節で

適度な「鹹味(かんみ)」を摂り

「腎」を養生し、

次の季節の臓腑である

「心」を養生します。

季節の間に「土用」が入りますが

ちょうど季節の変わり目に当たるため

「脾」を養生していきます。

「適度」 →『相生関係』

日常の食事においても

五味をバランス良く

「適度」な量を体に摂り入れることで

『相生関係』により

各臓器がグルグル順調に働き

体調が良い状態を生み出します。

「過度」→『相剋関係』

反対に「過度」になりすぎると

「相剋関係」が発生します。

例えば、

酸味を摂りすぎると肝が弱り

さらに胃の調子が悪くなります。

そこから負の連鎖が発生していくことを

意味しています。

五季それぞれにふさわしい食養生

「適度」な食生活や過ごし方は五行を整え

「過度」になるとバランスを崩す

この考えをもとに

五季それぞれにふさわしい

食養生を見ていきましょう。

🌸春(木):「肝」をゆるめて、のびやかに

春は自然界も人の身体も

縮こまっていたものが一気に伸びていく季節。

ですが、肝が過剰になると

イライラや頭痛

目の疲れが起きやすくなります。

酸味:梅干し、酢の物、柑橘類

香り:三つ葉、しそ、せり

緑の葉物:小松菜、菜の花

酸味と香りで“気”を巡らせ

肝の働きを助けましょう。

ただし、酸味の摂りすぎは

脾に負担をかけるので“適度に”

☀️夏(火):「心」をいたわり、陽気を調える

夏は陽気が最高潮に達し

汗とともに「気」や

「津液(水分)」が失われやすい時期。

心に負担がかかると

不眠や焦燥感が現れることも。

おすすめ食材

苦味:ゴーヤ、ピーマン、セロリ

水分補給:すいか、トマト、麦茶

清熱作用:緑豆、はと麦

体を冷やしすぎず

心の熱を落ち着ける食材を取り入れて

冷たいものの摂りすぎは胃腸に要注意⚠️

⛰️土用(土):「脾胃」を整えて、変化に強い身体へ

季節の変わり目にあたる土用は

体調を崩しやすい

「見えない季節」

湿気・冷え・暑さが入り混じるこの時期こそ

消化器系のケアが最優先です。

おすすめ食材

甘味(自然な):かぼちゃ、さつまいも、山芋

湿を取る:冬瓜、とうもろこし、はと麦

胃にやさしい:おかゆ、雑炊、煮物

冷たいもの・生もの・油ものは控えめに。

“胃腸を休ませる”ことが

次の季節に向けた準備になります。

🍂秋(金):「肺」を潤し、乾燥に備える

空気が乾いてくる秋は

肺や皮膚が敏感になりやすい時期。

喉の痛み、咳、肌荒れが出やすくなります。

潤い食材:梨、白きくらげ、れんこん

発散と補潤:大根、ねぎ、生姜

ナッツ類:松の実、くるみ

体の内側から潤すことが大切。

軽く温めながら

辛味で気の巡りも促していきましょう。

❄️冬(水):「腎」を養い、温めて蓄える

冬は「腎」の季節。

エネルギーをしっかり蓄え

春に備えるときです。

冷えや疲労感

むくみが出やすくなります。

温める:黒豆、黒ごま、にんにく

根菜類:ごぼう、人参、山芋

塩味のある食材:わかめ、昆布、味噌汁

温かい煮込み料理や

スープで体の芯から温めましょう。

冷えは万病のもとです。

まとめ:季節の“橋渡し役”である「土用」を意識して暮らす

「春夏秋冬」というサイクルの中に

四つの土用(春土用・夏土用・秋土用・冬土用)が

入り込むことで、

私たちは自然の変化に

無理なく対応できるようになります。

五季を意識した暮らしは

決して特別なことではありません。

✔ 朝の空気の変化に気づく

✔ 食べたいものを「体が何を求めているか」と考えてみる

✔ 胃腸が重い日は、おかゆでリセットする

そうした小さな行動の積み重ねが

体調改善や

未病の予防につながるのです。

「五季のリズムに寄り添う」

それは、自然に逆らわず

あなたの心と体の声に

耳を傾ける優しい生き方です。

心とカラダは繋がっています✨✨

カラダの不調が

心に影響し

心の不調が

カラダに影響を与えることも。

「考えすぎてしまう」

「気持ちの切り替えが上手くなりたい」

「すぐに他人と比べてしまう」

そんな自分を変えたいとお考えなら

勇気づけ勉強会「STEP」に

参加されませんか?

アドラー心理学を軸に

子育てはもちろん

さまざまな人間関係のトラブルを

解決する知識と手法を

トレーニングによって学ぶことが出来ます!

勇気づけセミナー「STEP」しゃくしゃく

LINE公式アカウントを開設しています✨

お友達追加の特典として

「STEP」プチ講座の無料動画を

プレゼント!🎁

↓ぜひお友達登録してくださいね♪↓

https://www.muji.net/lab/food/170830.html 無印良品「五色を食べる」

https://yakuzen-komachi.jp/topics/4075 薬膳小町「五行学説(五行色体)」