以前の記事で

「期待と信頼」の違いについてまとめてみました。

「信頼」と「期待」は

よく似た言葉のようだけれど

発信する側も受け取る側も、

心持ちや心理的な影響が

異なりましたね。

例えば、過度な「期待」

もしくは信頼のない「期待」は

受け取る側のやる気を潰してしまうかもしれない。

発信する側にも

リスクを背負う覚悟が必要だということなどを

理解していただけたと思います。

もちろんこれらは

子供に対しても同じことが言えます。

親は誰しも

子どもに幸せになって欲しい

健やかに成長して欲しいと願っています。

その思いが

「期待」という形で現れることも多いでしょう。

しかし、その「期待」は

無意識のうちに子どもに

プレッシャーを与えたり

親子関係に影響を及ぼすことがあります。

今回の記事は「期待」に特化し

アドラー心理学の視点から

親の期待が子どもに与える影響と

その期待を手放す方法について考えてみます。

「期待」が与えるポジティブな影響とネガティブな影響

ポジティブな影響

期待には、

子どもの可能性を引き出す効果もあります。

例えば、「君ならできるよ」と

信じて励ますことで

子どもが自信を持ち

挑戦する意欲を高めることがあります。

上記の例なら、

子供に期待をすると同時に

親は信頼を表していますね。

「信頼」された上での「期待」、

両方が満たされると子供は安心して

思い切りチャレンジできるようになります。

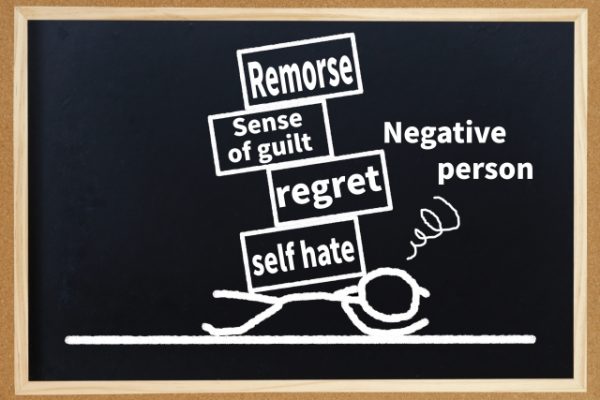

ネガティブな影響

一方で

過剰な期待や親の価値観の押し付けは

以下のような

ネガティブな影響をもたらす可能性があります。

親の期待に応えようとするあまり

子どもがストレスを感じるようになります。

親の期待に応えられないと感じたときに

自己肯定感が低下します。

子どもが

「親に受け入れられていない」と感じ、反発する。

「期待」という名の

親の価値観の押し付けには

特に注意が必要です。

期待に応じられないからといって

その子に価値が無いわけではありませんから。

親の期待を「課題の分離」で切り分ける

アドラー心理学では

他者の課題と自分の課題を分ける

「課題の分離」が重要とされています。

子どもの人生は

子ども自身の課題であり

親がコントロールするべきではありません。

親の期待が過剰になると

子どもの課題に干渉し

子どもの自立を妨げることにもなりかねません。

例:勉強しない子供に対して

期待の押し付けの場合

もっと勉強しないと

良い大学に行けないよ

勉強しないままだと

この先困るのは親ではありません。

子供です。

「課題の分離」を行うと

問題を抱えているのは

子供ということになります。

良い大学に行くことが目的ではなく

その子が将来、

必要な勉強ができる大学に入ることが

目的。

しかも”良い大学”の基準は

親の判断基準でしかありません。

この場合は明らかに

親の期待や基準の押し付けと言えるでしょう。

「課題の分離」を意識した言葉の場合

勉強するかどうかはあなた自身の選択だよ

何かサポートが必要なら教えてね

または

今頑張らないと

好きなことの勉強を、大学まで続けていけないよ

などが考えられますね。

親が努力したら

子供が好きな大学に進めるわけではありませんから。

それを子供にも伝えてあげてくださいね。

子供を追い込む「期待」は手放そう!

もしかしたら

「過度な期待を子供にかけているかも?」と

心当たりがあったなら

この手順で手放していきましょう✨

(1) 自分の期待に気づく

まずは、自分が

どんな期待を子どもに抱いているのかを

振り返りましょう。

「その期待は

子どもの幸せのためなのか」

「それとも親自身の理想や

価値観の押し付けなのか」

見極めることが大切です。

親の勝手な理想や判断基準であるならば

思い切って捨ててくださいね。

(2) 子どもの意思を尊重する

子どもの人生は

子ども自身が主体的に選び

歩んでいくものです。

親はサポート役に徹し

子どもが失敗や成功を通じて

学ぶプロセスを尊重しましょう。

まずは子供がどうしたいのか

どうなりたいのかを

聞くことが大切ですよ。

(3) 「承認」を意識する

アドラー心理学では

「褒める」よりも

「承認する」「認める」ことが推奨されています。

結果に対する評価ではなく

努力の過程や

子供の存在そのものを認める

言葉かけを心がけましょう。

テストで100点を取って偉いね!

テストに向けて頑張ってたね。

その努力が素晴らしいよ

(4) 親自身の価値観を見直す

親が自分自身の価値観や理想に縛られていると

無意識にそれを子供に投影し

不用意な発言や行動を起こしてしまいます。

親自身が「~でなければならない」

「~であるべきだ」という考えを

手放すことが、

子供の自由な成長を促すことに繋がります。

期待を手放すことで得られるもの

期待を手放すことで

以下のようなポジティブな変化が生まれます。

実践してみないと得られないことばかり!

ぜひ一度、トライしてみてくださいね。

子どもの自己肯定感の向上

自分の意見が尊重され

自らの意思で行動できるようになると

自信が育まれます。

親子関係の改善

「自分を受け入れてくれている」と

子供が感じることによって

親に対する感謝や信頼が深まります。

親自身の負担軽減

子供の課題を無駄に背負い込むことがなくなり

親が気持ちが楽になります。

まとめ

親の期待は

子どもへの愛情の一つの形ですが

それが過剰になると

親子関係や子どもの成長に

マイナスの影響を与えることがあります。

アドラー心理学の「課題の分離」を意識し

親は子供が主体的に生きる

サポート役に徹することが

親子ともにより

健やかな関係を築くことができるのだと思います。

子供の人生は

親のモノではありません。

子供が自身の力で

自分の人生を切り拓いていく

手助けをするだけだと思っています。