漢方の診断方法である

「切診(せつしん)」の中でも

一番重要だとされているのが

前回調べてみた脈を診る

「脈診(みゃくしん)」

それと同等の重要性があるのが

お腹の状態を診る

「腹診(ふくしん)」だと言われています。

そういえば私が小さい頃

内科の先生は

風邪でもお腹を触って診てくれたことを

思い出しました。

今回は「腹診」にスポットを当てて

どうしてお腹をさわるだけで

全身のことがわかるの?

という疑問や

腹診から読み取れるサインについて

わかりやすくお伝えしていきます。

日本で独自の進化を遂げた「腹診(ふくしん)」

「腹診」とは

臓腑の病変を探る

「切診」のひとつ。

臓腑の異常が

皮膚に現れることを

利用した診察です。

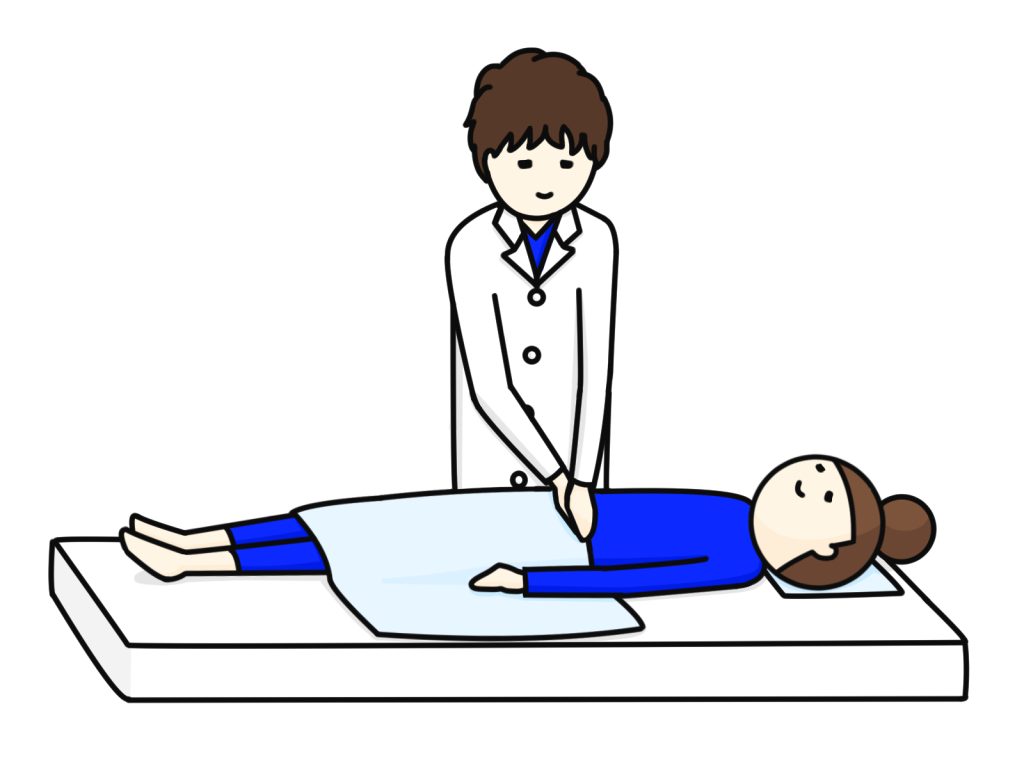

膝を伸ばして

仰向けで横になります。

まずは腹部全体を観察し

太っているのか

痩せているのかなどを

目で観察し、

上腹部から下腹部

左右の脇腹

そしてへそのまわりなど

いくつかのポイントを順番に診ていきます。

お腹は“内臓の鏡”とも呼ばれるほど

全身の状態を映し出す場所。

西洋医学でも医師が聴診器をあてたり

軽く叩いたりして

お腹の状態を確認する場面はありますが

中医学ではそれに加えて

お腹の状態から

「気の滞り」や「冷え」、「ストレスの影響」など

より細やかな身体のバランスを探ることができます。

お腹に触れると、何がわかるの?

腹診では、触診することで

以下のような情報を得ることができます。

お腹の“硬さ”や“冷たさ”は

ただの筋肉の緊張や

脂肪の厚みだけではありません。

中医学的には

臓腑(ぞうふ)の状態や

「気・血・水」の流れが

そのまま現れる場所として

とても大切にされているのです。

発祥は

中国だと言われていますが

日本で独自の進化を遂げて

実用的な診察方法として

重要視されています。

「腹診」によって

腹部の情報のみではなく

患者さんの全身像も把握するという性格があります。

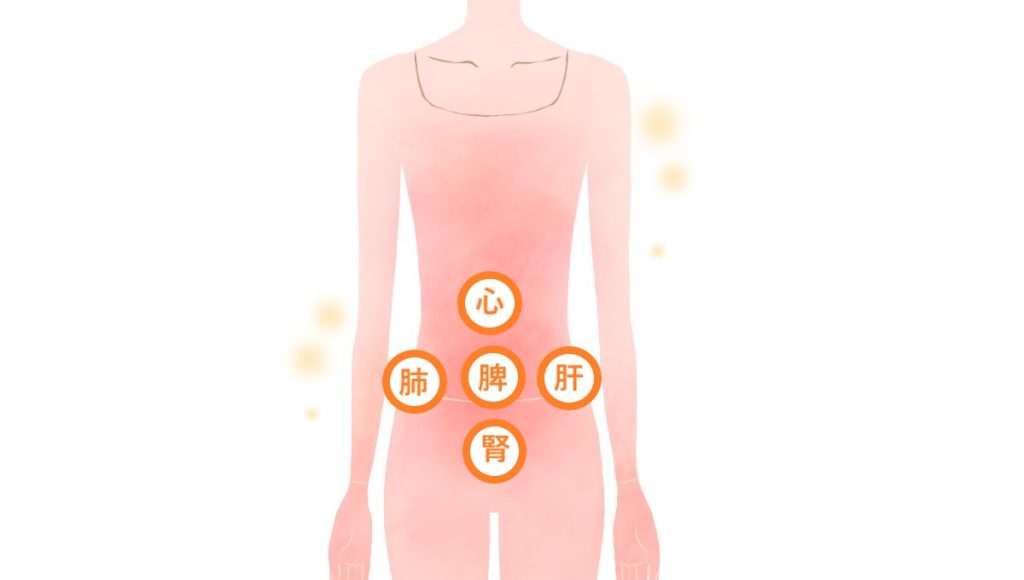

腹部の各部位と五臓の割り当て

腹部の各部位と

五臓を

割り当てられています。

これらの部位を押したとき

臓器が病んでいる場合は

「按(お)せば牢(かた)く、もしくは痛む」

と言われています。

知っておきたい「腹診」の代表的な腹証(ふくしょう)

腹部に現れる特徴的な症状を

「腹証(ふくしょう)」といいます。

よく知られている腹診の所見の中から

代表的な3つを取り上げて

どんな場所が

どのように感じられたときに

身体の中で

何が起こっている可能性があるのかを

見ていきましょう。

心下痞鞕(しんかひこう):みぞおちの硬さや不快感

【関連臓腑】脾・胃・肝

【考えられる状態】

ストレス、食べすぎ、消化不良、気滞や湿の停滞

みぞおち部分を「心下」を称します。

施術者が指先に感じられる抵抗を

「鞕(こう)」

患者さんが感じるつかえ感を

「痞(ひ)」

「痞鞕(ひこう)」とは

押さえると硬くて不快感がある状態。

張っていたり

詰まっているように感じるのが特徴です。

ストレスや不安で

「肝」の気がスムーズに流れず

それが「脾・胃」に影響して

消化機能が落ちたり

食べ物や水分が

うまく巡らなくなったときに現れやすいサインです。

「最近食欲がない」

「胃が重くてスッキリしない」

胃の機能(胃気)が

もともと弱い体質である場合と

胃気が

対応しきれないほどの負担が

胃にかかった場合が考えられます。

胸脇苦満(きょうきょうくまん):肋骨の下の張り・苦しさ

【関連臓腑】肝・胆

【考えられる状態】

情緒の乱れ、イライラ、PMS、頭痛、胸のつかえ

「胸脇(きょうきょう)」とは

胸の横側から脇腹にかけてのエリア。

ここが「苦満(くまん)」

つまり苦しく張っている状態のことを指します。

肝・胆の病変が多くみらる症状で

肋骨の下部に充満感があり

押すと痛みます。

この所見は

「肝」の気が滞っている典型的なサイン。

中医学では、肝は

「疏泄(そせつ)」という気の流れを

スムーズに保つ働きがありますが

怒りや緊張などの感情に

左右されやすい臓腑でもあります。

胸脇が張って苦しくなることで

「息がつまるような感じ」

「気分がスッキリしない」

また、女性の場合は

PMS(月経前症候群)にも関係が深いです。

強いストレスも

原因となることがあります。

少腹急結(しょうふくけっきゅう):下腹部の緊張・硬直

【関連臓腑】腎・膀胱・子宮(婦人科系)

【考えられる状態】

冷え、瘀血、生理痛、月経不順、排尿トラブル

下腹部を「小腹(しょうふく)」

その小腹の左右を「少腹(しょうふく)」

と称します。

「少腹(しょうふく)」は

へそより下

恥骨の上あたりの下腹部を指します。

「急結(きゅうけつ)」とは

ここが急に硬くこわばっている状態。

おもに左の下腹部に

抵抗感や押すと痛みます。

この所見は、特に

女性の不調と深い関係があります。

中医学では、血の巡りが悪くなり

「瘀血(おけつ)」という状態になると

生理痛や子宮の病変

または冷え性や排尿トラブルなどを

伴うことが多くなります。

「下腹部が冷たくて痛む」

「生理のときに血の塊が出る」

「トイレが近い・残尿感がある」

おわりに&まとめ

私も施術を行うものとして

お腹の状態は

よく診させていただいてます。

腹診は、ただお腹に触れて

不調を探るだけの作業ではありません。

それは、患者さんの身体と

丁寧に対話をし

体が発している

「声なき声」に耳を傾ける

温かい時間でもあります。

「なんだか、自分のことをちゃんと見てもらえた気がする」

「説明できない体の不調を分かってもらえて安心した」

という気持ちになるのは

そういう意味があるのかもしれませんね。

私たちの身体は

思っている以上に正直で

そして繊細です。

だからこそ

こうした古くからの知恵を活かして

自分の内側と向き合うことは

とても大切だと感じます。

みぞおちの硬さは⇒ストレスや胃腸の不調のサイン

下腹部の冷え⇒腎のエネルギー不足や女性の不調に関係

脇腹の張り⇒ストレスや「肝」の気の滞りを示す

「少腹急結(しょうふくけっきゅう)」は驚きました!

子宮に病気があり

もともとの体質は「瘀血」なので

疲れがたまったり

ストレスがたまると

決まって左の鼠径部の上が痛むんです。

『排卵痛かな?』

程度にしか思っていなかったのですが

この腹証を学んで

確証が持てました。

このように

「心とカラダは繋がっています」✨✨

心の不調が

カラダに影響を与えることも。

「考えすぎてしまう」

「気持ちの切り替えが上手くなりたい」

「すぐに他人と比べてしまう」

そんな自分を変えたいとお考えなら

勇気づけ勉強会「STEP」に

参加されませんか?

アドラー心理学を軸に

子育てはもちろん

さまざまな人間関係のトラブルを

解決する知識と手法を

トレーニングによって学ぶことが出来ます!

勇気づけセミナー「STEP」しゃくしゃくでは

LINE公式アカウントを開設しています✨

お友達追加の特典として

「STEP」プチ講座の無料動画を

プレゼント!🎁

↓↓ぜひお友達登録してくださいね♪

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典

「漢方の基礎講座」 谷口ももよ監修 成美堂出版

「プロが教える東洋医学のすべてがわかる本」 平馬直樹 ナツメ

「図解 東洋医学の仕組みと治療法が分かる本」 丁宗鐡 ナツメ社

http://www.akibah.or.jp/publics/index/34/ 「漢方医学の考え方」 あきば伝統医学クリニック