『腑(ふ)に落ちる』

『五臓六腑(ごぞうろっぷ)に染みわたる』

『肺腑(はいふ)を抉る/衝く』

『腑(ふ)甲斐ない』※不甲斐ないとも書きます

「腑」という漢字を使った

熟語や慣用句。

聞きなれたものも含めて

探していくと

たくさんあります。

前回まで

漢方の基礎知識として

五臓六腑の「五臓」

5つを調べていきました。

「五臓」では各々の臓腑が

お互いに助け合い

干渉しあいながらも

カラダの機能を司っていましたね。

今回からは「六腑」6つを

それぞれ調べていきます。

「六腑」では

カラダの中でどのような働きをし

どのようなつながりがあるのかを

調べていこうと思っています。

「腑」とはいったい、なんなのでしょう?

「五臓六腑」とは

内臓の総称を指します。

西洋医学の臓器と似ていますが

必ずしも同じ概念ではありませんでしたね。

※「五臓六腑」と言われていますが

文献によっては

”三焦”という腑を除いた

「五臓五腑」というものもあります。

「腑」は

先述の「臓」と

お互いに抑制しあったり

補い合いながら

生理機能を営んでいます。

一つの「腑」には

一つの「臓」が配当されているため

一対の臓腑は表裏関係にあると言われる

所以です。

ちなみに「腑」は表

「臓」は裏に属しています。

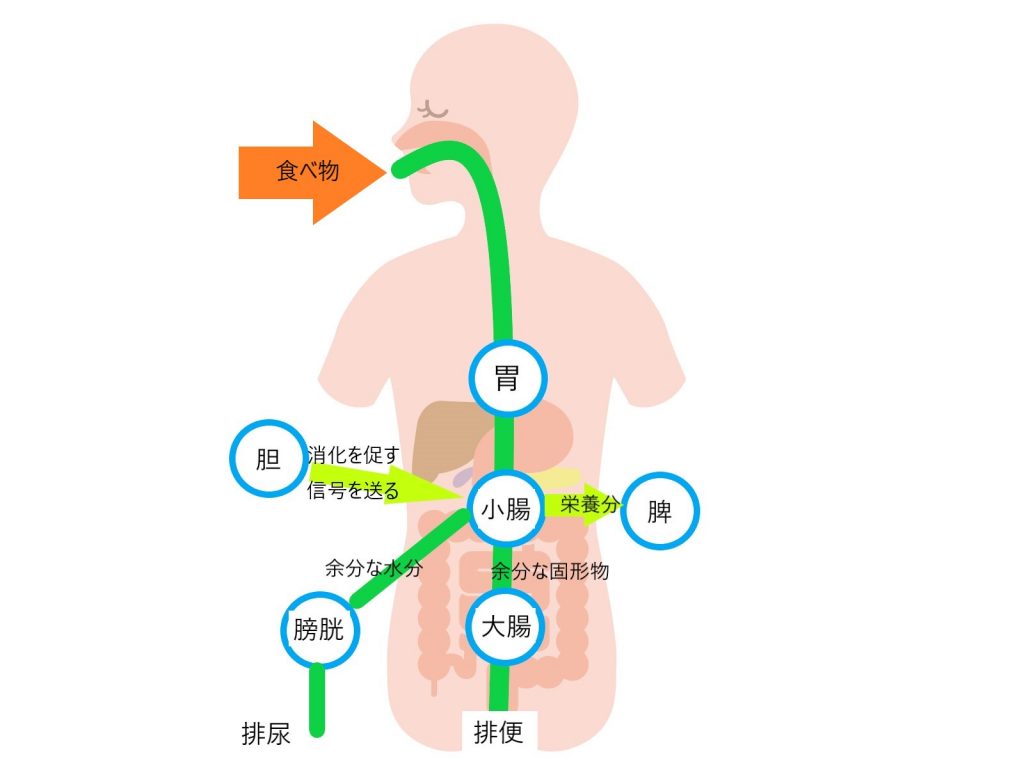

| 臓(陰) | 腑(陽) | 相互作用 |

|---|---|---|

| 心 | 小腸 | 心に熱があれば影響を受け、腹部や膀胱障害が現れます。 |

| 肺 | 大腸 | 肺と関係が深く、肺の異常で便通障害が生じることがあります。 |

| 脾 | 胃 | 相互に依存しながら共同で、それぞれの機能を完成させます。 それゆえどちらかに支障が生じると、必ず影響を受け合います。 |

| 肝 | 胆 | 肝の不調は、胆を通じて他器官へ波及します。 胆の機能はすべて肝に含まれるので肝の一部と考えられています。 |

| 腎 | 膀胱 | 腎気の力で尿として排泄するため、腎が虚すれば、頻尿や尿閉が生じます。 |

「腑」は食べ物の通り道

「腑」には主に

食べ物や水分の通り道のような役割があります。

いわば、消化吸収を担う一本の管。

食べ物や水分が体内に入ってきて

消化や吸収

排泄のために

下へ移動する通り道となっています。

一方、五臓には

腸や胃で取り出された栄養分を材料に

「気血水」を生成し

貯蔵する働きがあります。

各臓器にはそれぞれ

心気・脾気・肺気・腎気・肝気が存在し

”気”の働きによって

臓器はそれぞれの機能を遂行しているのです。

<番外>「奇恒(きこう)の腑」とは??

脳・髄・骨・脈・胆・女子胞(子宮)

の6つを指します。

形は腑に似ていますが

機能や性質は

五臓に似ているとされています。

飲食物を消化吸収するわけでもなく

胆を除いては

対になる臓腑もありません。

「カラダを考える東洋医学」 伊藤剛 朝日新聞出版 「プロが教える東洋医学のすべてがわかる本」 平馬直樹 ナツメ社 https://www.timeless-edition.com/archives/3792#tree Timeless Edition「東洋医学」五元素