「医食同源」という言葉を

お聞きになったことはありますか?

最近ではCMなどでも

聞き及んだことがある方も多いかと思います。

医食同源(いしょくどうげん)とは

日頃からバランスの取れた

美味しい食事をとることで

病気を予防し、

治療しようとする考え方。

最近の投稿では

薬膳に関する記事も多く上げているのですが

漢方を調べていくうちに

『そういう意味だったの?!』

って、根本的なことから

教えてもらうことが多くて

実は心の底から驚いています。

食べることは

日々の養生であり、

漢方の根幹に関わる

大切なことだと思います。

今回は身近になった

「薬膳」のことを中心に

調べたことをまとめていきます☆

「医食同源」という言葉は、実は日本製✨

「医食同源」という言葉自体は

もともと中国の「薬食同源」思想から着想を得て

日本で造語された言葉です。

そして「医食同源」という言葉は

近年

発想の元になった中国へと

逆輸入されています。

「中医学」を発祥として

日本で独自の進化を遂げた「漢方」

なんだか誇らしいですね(*’ω’*)

細かく分類されている「食べて養生する」ということ

「医食同源」と

似たような文脈で出てくる言葉に

「食用」

「食養」

「食療」

「薬膳」があります。

一見似ていますが

それぞれ少しずつ異なる視点を持っています。

調べて驚いたこと。

「食べて養生することって

こんなに細かく分類されているんだー」(๑º ロ º๑)

それだけ食べることは

生きていくこと

癒すことに直結しているのですね✨

せっかくなので

この感動をまとめてみました。

食用(しょくよう)=ふつうの食事

季節や場所など状況に応じて

栄養バランスの取れた食事を選択することです。

これは、いわば

“日常的においしく食べるためのもの”。

栄養を摂り

空腹を満たし

心を満たす行為です。

食べる楽しみや

文化的な背景も含まれる、

もっともベーシックな「食」です。

現代人にとっての「食用」は

ファストフードから家庭料理まで

幅広くありますが、

栄養だけでなく

心の健康にも大きく関わる大切な行為ですね。

食養(しょくよう)=健康を保つための食

発音としては

食用と混同してしまうのですが

漢字で理解をしてもらえればと思います。

身体を養う「食養生」のことを指します。

「食養」は、

病気になる前の“未病”の段階で

体質や季節に合わせた食材を選ぶことで

心身のバランスを整える食事法です。

たとえば、冷え性の人が

夏でも体を冷やさないように

温かいスープを飲んだり

春に苦味のある山菜で

デトックスを図ったりするのが

食養の一例。

これはまさに「予防医学」としての食のあり方です。

土地柄や季節を配慮し

美容・老化防止などを目的とした食事なども

ここに含まれます。

食療(しょくりょう)=治療を助けるための食

不調の改善を目的とした食事で

弁証論治に基づいて

「五味五性」を考慮し

不調や体調改善への効果が

期待されているような食材を

多めに取り入れることです。

「食療」は

すでに病気や不調があるときに

症状を改善するために取り入れる

“治療の一環としての食事”です。

たとえば、風邪をひいたときに

おかゆやネギ

生姜を使った料理を食べたり

胃腸が弱っているときに

消化の良いものを摂ったりするのは

古くからある自然な「食療」の実践です。

医師の処方する薬と並行して行うことで

体の回復力を

高めてくれるサポートになります。

薬膳(やくぜん)=東洋医学に基づいた調整食

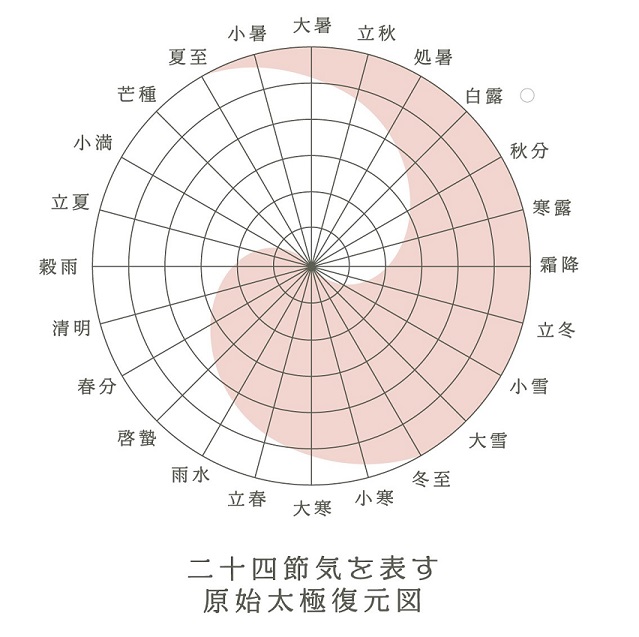

中医学(中国伝統医学)の理論に基づき

五行・陰陽・気血水などの

バランスを整えることを目的とした食事を

「薬膳」といいます。

特別な食材を使わなくても

身近な材料(生姜、黒ごま、なつめ、クコの実など)で

薬膳は実践できます。

「食養」と「食療」の中間のような存在で

日々の食卓に

“効能”という視点を加えるのが特徴です。

「体を温めたい」

「元気をつけたい」

「むくみをとりたい」といった

目的に合わせて食材を選び

料理することが薬膳の魅力。

最近では「薬膳カレー」や

「薬膳スープ」なども身近になってきました。

”美味しい食事”と”薬の効果”を

合わせたものが

「薬膳」と言われています。

強い効果が期待できる

漢方の食養生の観点からすると

注目したいのは

「食養・食療・薬膳」ですね。

漢方の目的は病気の治療はもちろん

予防することも重要だと言われ

「予防医学」

とも言われています。

身土不二(しんどふじ)の視点から、体を整える

もともとは仏教用語で

意味も使い方も別のものなのだそう。

混同して分かりにくくなるので

仏教用語としての説明は

ここでは省きますね。

医食同源を考えるうえで

欠かせないもう一つのキーワードが

「身土不二(しんどふじ)」です。

これは、

「身体(身)と土地(土)は切り離せない」

自分の体は

自分が住んでいる土地と

一体であるという思想です。

たとえば、寒い地方には

体を温める根菜類が育ち、

暑い地域には

水分を多く含む野菜や果物が育ちます。

これは自然が、

その土地に生きる人たちの体を守るために

用意してくれた

「食材の答え合わせ」のようなもの。

また、季節に応じた「旬の食材」には

その時期に必要な

効能が詰まっています。

春には解毒

夏には熱を冷まし

秋には潤い

冬には温める。

私たちが

その自然の流れに逆らわずに食べることで

心身の調子も自然と整っていくのです。

おわりに:「身体によいもの」とは何なのでしょうか

四季折々の旬のものを食べたとき

じんわりとした美味しさと

幸福感を感じることはありませんか?

それは、

その時季に身体が欲しがっている栄養を

たっぷり含んでいるからだといわれています。

私たちのご先祖さまたちは

匂いや味

経験によって

食べてよいものかどうかを

身をもって判断してきました。

手当たり次第食べていた時代は

病気や食あたりが発生したため

中医学や漢方は

それを防ぐために

鍼灸や漢方薬とし発達・発展してきました。

それを繰り返すことで経験を重ね

その土地・その時期に

必要な栄養を含む食べものを

自然と身体が判断し

求めるようになったといいます。

「身体によいもの」とは

心も身体も

本当に美味しいと思えるもの✨

自然から採れる

栄養たっぷりな食材といえそうです。

カラダには、食べ物からの栄養を

心には、「STEP」で考え方を学びましょう✨✨

心とカラダは繋がっています✨✨

心の不調が

カラダに影響を与えることも。

「考えすぎてしまう」

「気持ちの切り替えが上手くなりたい」

「すぐに他人と比べてしまう」

そんな自分を変えたいとお考えなら

勇気づけ勉強会「STEP」に

参加されませんか?

アドラー心理学を軸に

子育てはもちろん

さまざまな人間関係のトラブルを

解決する知識と手法を

トレーニングによって学ぶことが出来ます!

勇気づけセミナー「STEP」しゃくしゃく では

LINE公式アカウントを開設しています✨

お友達追加の特典として

「STEP」プチ講座の無料動画を

プレゼント!🎁

↓ぜひお友達登録してくださいね♪↓