これまで漢方の”ものさし”あれこれを

まとめていきました。

漢方は

中国医学(中医学)が発祥であり

日本で独自に発展してきたものです。

発祥が中国ということもあって

やはり中国思想や哲学が

色濃く反映していますね。

そんなところも

面白いところ♬

いかに生活に根深く

関わってきたのかが伺い知れて

興味深く感じられます。

「気血水理論」

「陰陽」を主軸とした「八鋼弁証」

それらに続き

有名な中国思想である「五行説」について

勉強していきたいと思います!

この「五行説」が理解できると

「五臓五腑」または「五臓六腑」という

私たちにも聞き覚えのある言葉や

考え方にも関連していくので

楽しんで勉強していきましょう!!

中国思想「五行説」とは? ?

「五行説」とは

自然界のあらゆるもの全ての現象は

五つの要素に分類でき

その五つの要素は

相互に深く関係しあっている

という考え方です。

「気血水」が

3つの要素をチェックする”ものさし”だったのに対して

「五行説」は

カラダを支える5つの要素でチェックする”ものさし”です。

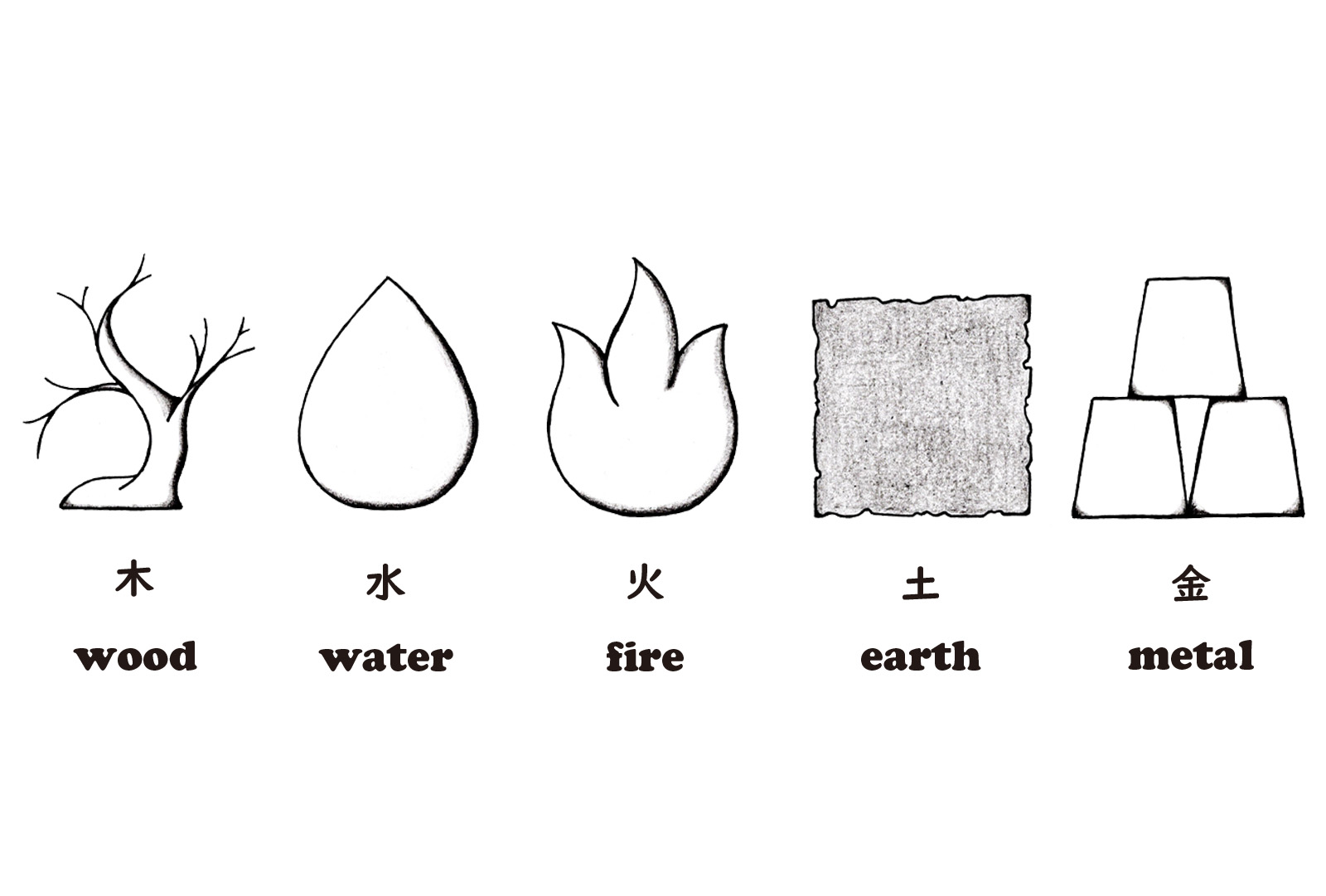

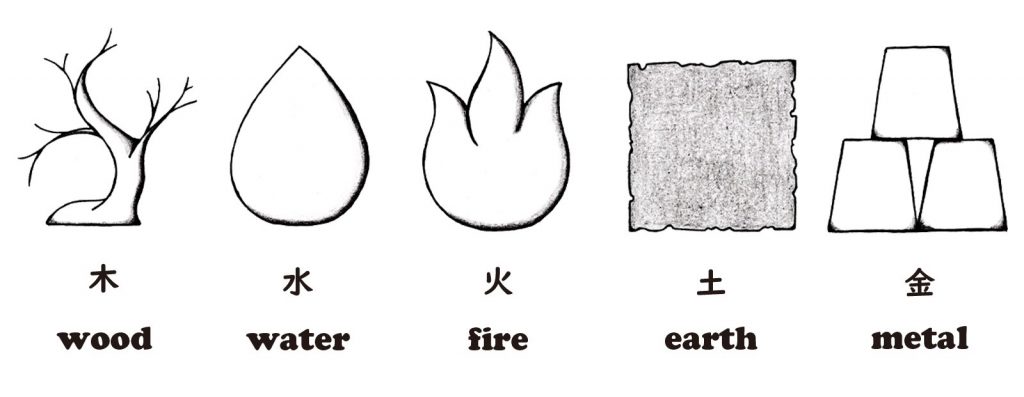

五つの要素「木(もく)・火(か)・土(ど)・金(こん)・水(すい)」

五つの要素とは

木(もく)

火(か)

土(ど)

金(こん)

水(すい)です。

それぞれを自然界の現象にあてはめてみると

・木…樹木が成長し幹や枝が伸びていく状態

→伸展・上昇を表す

・火…炎が熱く燃えている状態

→温熱・上昇を表す

・土…土から植物の芽が出るように育て育む状態

→万物を生かす

・金…熱によって固いものを任意の形にすることができる

→変革を表し、清潔、収斂の意味を持つ

・水…低いところに向かって流れる様子

→冷たい、潤すという意味を表す

「五行説」の特徴、相合・相克関係

この五つの要素の関係は大きく分けて

「相生(そうせい)関係」

「相克(そうこく)関係」

という二つの関係があります。

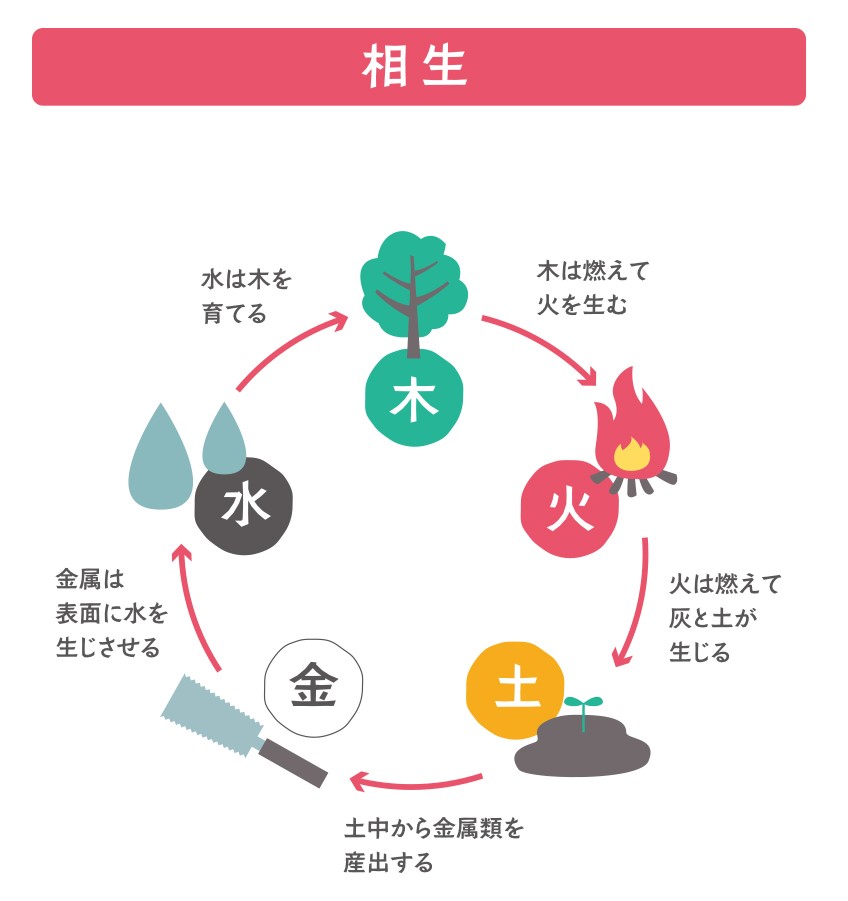

相生関係(そうせい)

「相生関係」とは

お互いの性質や働きを生かし助け合う関係です。

・木を擦り合わせると火が生じます(木生火)

・火が燃え尽きると灰になり、やがて土となります(火生土)

・土の中から金(金属)が生じ、掘り出されます(土生金)

・金(金属)の鉱脈に沿って、水が生じます。

または金には水滴が生じ、やがて水が生まれます(金生水)

・木が育つには水が必要です(木生水)

このように「相生関係」では

五つの要素が

お互いを助けるように巡っています。

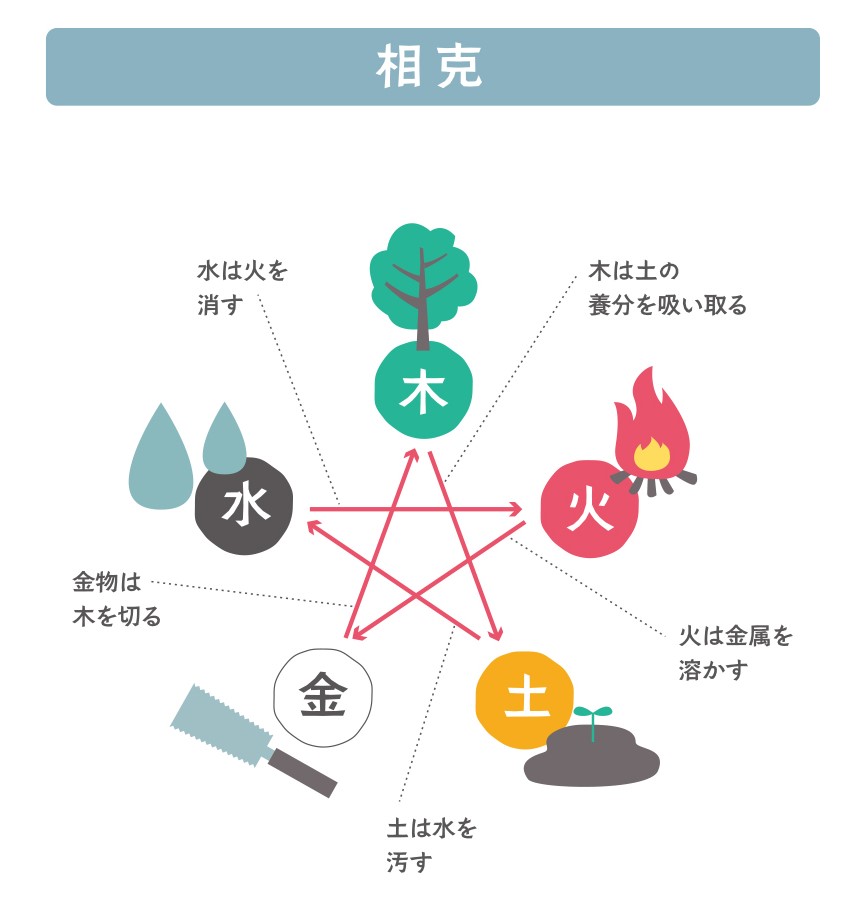

相克関係(そうこく)

「相生」とは反対に

「相克関係」とはお互いを抑制しあう関係です。

相克関係では

五つの要素を五角計上(☆型)に

並べたとき向かい合っている二つの関係の中で

見ることができます。

・成長し続ける木は土から養分を吸い取ります(木克土)

・土がたくさん積み重なると水の流れをせき止めます(土克水)

・水は火を消します(水克火)

・熱い火は金属を溶かします(火克金)

・金属を加工した刃物は木を切ります(金克木)

単体では存在せず

お互いが協力し合い

もしくは抑制しあいながら存在するのが

面白い所ですね♬

その関係性も

子供にもわかりやすいような

単純でかつ明快さがありますね。

昔から伝わり

それが廃ることなく

今も続いていっていることが

漢方のスゴい所!!

まだまだ入り口ですが

楽しみになってきました。

一緒に勉強していきましょう!!\\\٩( ‘ω’ )و ///